Indice

Il termine “epatite” indica un’infiammazione del fegato più comunemente causata e categorizzata da una serie di infezioni virali, alcune delle quali si trasmettono per via sessuale.

I principali tipi di epatite sono l’epatite A, B e C, ma anche la D e la E, che sono relativamente più rare. Il contagio può avvenire in diversi modi e quelle che si trasmettono più comunemente per via sessuale sono l’epatite B e D, che approfondiremo in questo articolo. L’epatite A ed E si diffondono principalmente per via oro-fecale, mentre l’epatite C di solito si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto.

L’epatite può essere legata anche ad altre cause, come l’esposizione a tossine, alcuni farmaci, alcune malattie, l’assunzione eccessiva di alcol e le infezioni batteriche.

Epatite B

L’epatite B è una malattia del fegato causata dal virus dell’epatite B (HBV); può manifestarsi come un’infezione acuta della durata di alcune settimane, che può evolvere in una malattia cronica.

Le infezioni acute da HBV si verificano entro i primi 6 mesi dall’esposizione al virus ed è noto che circa l’80% degli adulti infetti e il 90% nei bambini infetti svilupperà un’infezione cronica.

L’infezione cronica è caratterizzata da 5 fasi:

- Fase di immuno-tolleranza: l’HBV si replica o si moltiplica rapidamente, ma il livello di infiammazione è basso;

- Fase immunologica reattiva (fase HBeAg-positiva): l’HBV inizia a danneggiare in modo significativo il fegato, sia in termini di infiammazione che di fibrosi;

- Fase di inattività (fase del portatore inattivo): nel sangue sono presenti gli anticorpi contro l’HBe (anti-HBe). L’infiammazione è minima e il livello di fibrosi può variare a seconda dell’entità del danno epatico verificatosi nello stadio precedente;

- Epatite B cronica HBeAg-negativa: in questa fase il soggetto, pur essendosi sieroconvertito in anti-HBe positivo, presenta un HBV cronico molto attivo. Possono presentarsi livelli di infiammazione e fibrosi epatica da moderati a severi;

- Infezione cronica da HBV risolta: circa lo 0,5% dei soggetti elimina l’HBsAg (l’antigene di superficie dell’HBV); la maggior parte acquisisce anche gli anticorpi dell’epatite B. Quando ciò accade, significa che l’infezione cronica da epatite B è risolta.

Epatite D

L’epatite D (chiamata anche “epatite delta”) è una malattia del fegato causata dal virus dell’epatite D (HDV). Come l’epatite B, può manifestarsi come un’infezione acuta e può cronicizzarsi. Nel mondo sono stati scoperti otto diversi genotipi di HDV.

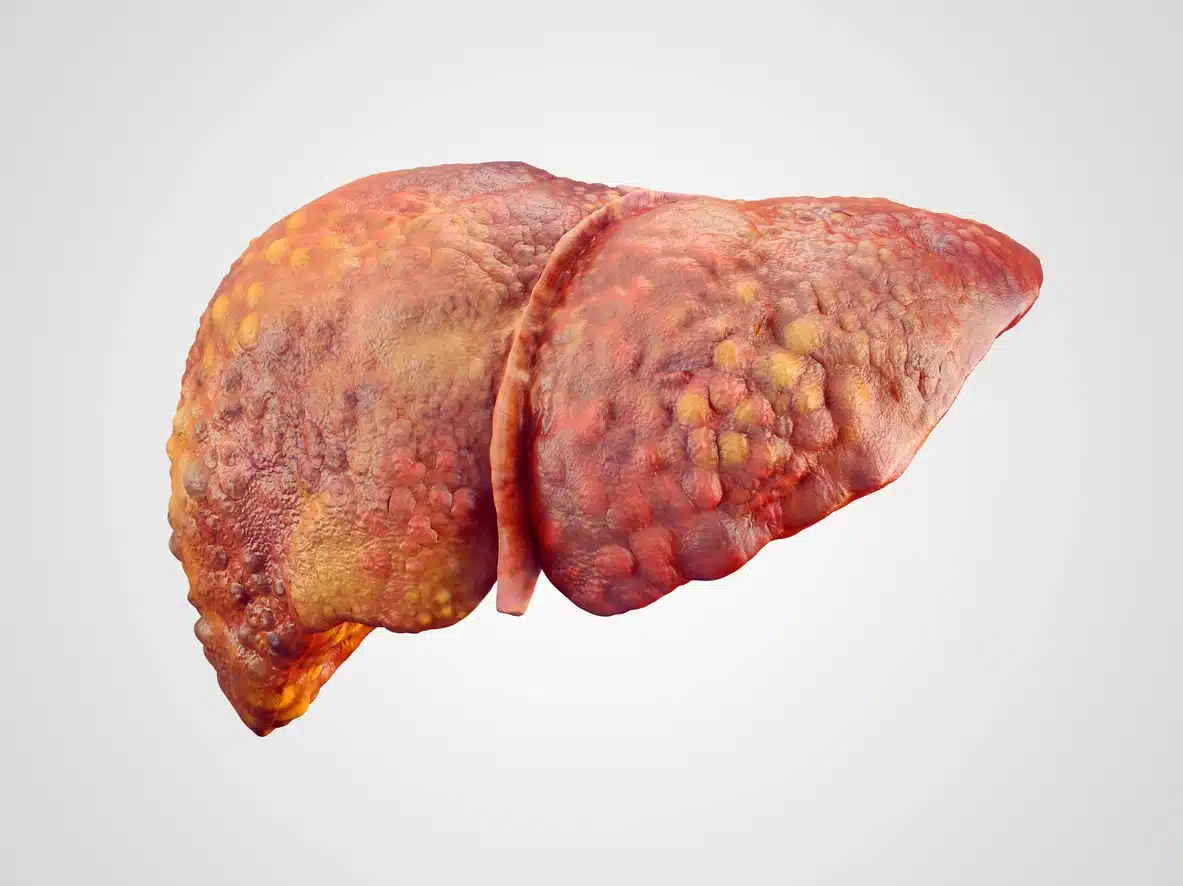

L’infezione da HDV può causare sintomi e malattie gravi che possono provocare danni epatici permanenti, come la cirrosi e l’insufficienza epatica, e può essere causa di morte.

L’infezione da HDV si presenta solo nelle persone infette da HBV: questo avviene perché l’HDV ha bisogno dell’HBV per replicarsi:

- un’infezione caratterizzata dalla presenza simultanea di HBV e HDV è detta “coinfezione”;

- l’infezione da HDV che si verifica dopo una prima infezione da HBV è detta “superinfezione”.

Mentre le coinfezioni possono risolversi, le superinfezioni possono portare a una rapida progressione dell’infezione da HBV già presente, con conseguente cirrosi e insufficienza epatica.

Epidemiologia e prevalenza

Epatite B

Ogni anno si registrano 1,5 milioni di nuove infezioni da HBV.

- Nel 2019, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che 296 milioni di persone sono affette da epatite B cronica.

- Nel 2019, l’epatite B ha causato circa 820.000 decessi, soprattutto per cirrosi e carcinoma epatocellulare (tumore primario del fegato).

- Dagli anni ‘90, tuttavia, si registra un calo delle infezioni da HBV a livello mondiale, soprattutto grazie al successo del programma globale di vaccinazione contro l’epatite B. Il problema dell’epatite B è più grave nella regione del Pacifico occidentale e in Africa, dove rispettivamente 116 milioni e 81 milioni di persone presentano un’infezione da HBV cronica.

Epatite D

La prevalenza aggregata dell’infezione da HDV è dello 0,80% tra la popolazione generale e del 13,02% tra i portatori di HBV, il che corrisponde a 48-60 milioni di infezioni a livello globale; tuttavia, l’esatta prevalenza dell’epatite D è ancora oggetto di dibattito.

Sono state, però, individuate diverse zone critiche, tra cui la Mongolia, la Moldavia e i paesi dell’Africa centrale e occidentale.

Sintomi

Molte persone affette da epatite virale non presentano sintomi e la maggior parte non sa di essere infetta.

I sintomi dell’epatite B e D comprendono:

- febbre;

- affaticamento;

- perdita di appetito;

- nausea;

- vomito;

- dolore addominale;

- urina scura;

- feci color argilla;

- dolori articolari;

- ittero (colorazione giallastra della pelle o degli occhi).

| Complicanze dell’epatite B e D |

Le forme croniche di epatite B e D sono malattie gravi che possono causare problemi di salute a lungo termine, tra cui danni al fegato (come la cirrosi), insufficienza epatica, cancro al fegato e persino la morte.

I fattori che aumentano il rischio di cirrosi e di cancro al fegato includono:

|

Qualità della vita

I dati dimostrano che le persone affette da epatite virale subiscono un significativo calo della qualità della vita (Quality of Life, QoL). L’epatite B influisce negativamente su diverse sfere:

- Benessere psicologico: le persone con diagnosi di HBV riferiscono di provare depressione, paura, ansia e vergogna.

- Socialità: e persone con diagnosi di HBV esprimono preoccupazione in merito alla possibilità di trasmettere e rivelare l’infezione a familiari, amici e partner.

Tali effetti possono essere in parte attribuiti alla stigmatizzazione di queste malattie.

In uno studio sugli effetti dell’infezione da HBV sulla qualità della vita, parlando delle ripercussioni dell’infezione sulla loro vita, i pazienti intervistati hanno citato lo stigma sociale. Tra questi, una persona ha dichiarato: “Nessuno in particolare mi ha fatto provare senso di colpa o vergogna. Mi sento così e basta”. Altri hanno riferito stati d’animo simili descrivendo la paura di comunicare alle persone di essere affetti da epatite B. Una persona ha riferito: “Vorrei almeno che la malattia non avesse implicazioni sociali; vorrei non aver paura di dirlo alla gente”. In maniera simile, un’altra persona ha detto: “Non ho amici o familiari affetti da questo problema e non ho intenzione di dirlo ai quattro venti. Non posso, fa parte dello stigma. Nessuno lo sa, a parte mia moglie e i miei parenti stretti”.

Il successo del trattamento dell’infezione da HBV è associato a un miglioramento della QoL in correlazione alla salute.

Cause

Epatite B

Nelle aree altamente endemiche, l’HBV si diffonde in genere dalla madre al nascituro (trasmissione perinatale) o attraverso l’esposizione a sangue infetto nella prima infanzia. È più probabile che l’epatite B acuta si trasformi in una patologia cronica quando l’HBV viene trasmesso durante l’infanzia

L’HBV si può anche trasmettere attraverso l’esposizione a sangue e fluidi corporei infetti, come la saliva e i fluidi mestruali, vaginali e seminali, nonché attraverso ferite da ago e l’utilizzo di attrezzature per tatuaggi e piercing non sterilizzate. La trasmissione del virus può avvenire anche attraverso il riutilizzo di aghi, siringhe o oggetti appuntiti contaminati, sia in ambiente ospedaliero, sia nella vita quotidiana o tra persone che fanno uso di sostanze per via iniettiva.

La trasmissione sessuale è più diffusa nei soggetti non vaccinati che hanno più partner sessuali.

| Lo sapevi che? |

| L’HBV può sopravvivere fuori dal corpo umano per almeno sette giorni. |

Epatite D

Analogamente all’HBV, la trasmissione dell’HDV può avvenire attraverso ferite da aghi, utilizzo di attrezzature non sterilizzate per tatuaggi e piercing o tramite il contatto con sangue e fluidi corporei infetti, come la saliva e i fluidi mestruali, vaginali e seminali.

Al contrario dell’HBV, la trasmissione dell’HDV dalla madre al nascituro è possibile ma rara.

Fattori di rischio

Il rischio di ricevere una diagnosi di epatite B aumenta in caso di:

- Rapporti sessuali con una persona infetta

- Rapporti con più partner sessuali

- Presenza di malattie sessualmente trasmissibili

- Rapporti sessuali tra persone di sesso maschile

- Scambio di aghi, siringhe o altra attrezzatura per l’iniezione di sostanze

- Scambio di rasoi, aghi, tagliaunghie, spazzolini da denti o piercing con una persona infetta

- Nascita da madre infetta

- Esposizione al sangue sul posto di lavoro

- Emodialisi

- Viaggi senza una copertura vaccinale in paesi con tassi da moderati a elevati di epatite B

Il rischio di sviluppare una coinfezione da epatite D aumenta in caso di:

- Rapporti sessuali con una persona infetta

- Infezione da HBV cronica

- Nascita da madre infetta da HDV

- Rapporti sessuali non protetti tra persone di sesso maschile o con persone infette

- Scambio di aghi, siringhe o altra attrezzatura per l’iniezione di sostanze

- Esposizione al sangue sul posto di lavoro

- Scambio di rasoi, aghi, tagliaunghie, spazzolini da denti o piercing con una persona infetta

- Emodialisi

Diagnosi

Epatite B

La diagnosi di epatite B si ottiene in seguito alla rilevazione di diversi antigeni e anticorpi specifici dell’HBV nel sangue. Si ricorre a questo tipo di analisi anche per distinguere un’infezione acuta da una cronica.

Gli antigeni e gli anticorpi specifici dell’HBV che vengono ricercati tramite le analisi del sangue sono:

- Antigene di superficie dell’epatite B (HBsAg)

- La presenza di HBsAg indica che il soggetto è contagioso.

- È normale che l’organismo produca anticorpi contro l’HBsAg nell’ambito della normale risposta immunitaria all’infezione; tuttavia, livelli elevati di HBsAg sono il segnale di infezioni acute o croniche da virus dell’epatite B.

- L’HBsAg è l’antigene utilizzato per la preparazione del vaccino contro l’epatite B.

- Anticorpi contro l’antigene di superficie dell’epatite B (anti-HBs)

- La presenza di anti-HBs nel sangue viene generalmente interpretata come un indice di guarigione e immunità dall’infezione da HBV.

- Gli anti-HBs si sviluppano anche in una persona che è stata vaccinata con successo contro l’epatite B.

- Anticorpi totali contro l’antigene “core” del virus dell’epatite B (anti-HBc)

- Gli anti-HBc sono rilevabili nel sangue dopo la comparsa dei sintomi dell’epatite B acuta.

- Una volta che gli anti-HBc si sono formati, saranno rilevabili nel sangue per tutta la vita.

- La presenza di anti-HBc nel sangue indica un’infezione da HBV pregressa o in corso; se l’infezione non è in corso, i livelli di anti-HBc non permettono di risalire al momento in cui è avvenuta.

- Anticorpi IgM (immunoglobulina M) contro l’antigene “core” del virus dell’epatite B (IgM anti-HBc)

- La presenza di IgM anti-HBc nel sangue indica un’infezione da HBV recente (meno di 6 mesi).

| Lo sapevi che? |

| Nel 2019, solo il 10,5% di tutte le persone affette da epatite B era consapevole della propria infezione |

Epatite D

L’ipotesi di aver contratto l’epatite D deve essere presa in considerazione qualora il soggetto risulti positivo all’HBsAg e presenti sintomi gravi di epatite o un forte peggioramento.

La diagnosi di epatite D si effettua in due fasi:

- prima occorre verificare la presenza di livelli elevati di IgG e IgM anti-HDV con un test sierologico;

- se vengono rilevati livelli elevati di IgG e IgM, occorre effettuare un test di amplificazione degli acidi nucleici (NAAT) per confermare la presenza di HDV RNA.

Secondo l’OMS, non sono disponibili test diagnostici per l’HDV su larga scala.

Diagnosi differenziale

Epatite B

Esistono diverse condizioni che possono manifestarsi in modo simile all’epatite B, tra cui:

- Epatite A, C, D o E

- Epatopatia alcolica

- Epatite autoimmune

- Colangite (infiammazione dei dotti biliari)

- Danno epatico indotto dai farmaci

- Emocromatosi (una patologia ereditaria che causa nel corso degli anni un progressivo accumulo di ferro nell’organismo)

- Cancro al fegato

- Malattia di Wilson (una rara patologia genetica che comporta un accumulo eccessivo di rame in vari tessuti del corpo, in particolare nel fegato, nel cervello e nelle cornee)

Epatite D

Esistono diverse patologie che si manifestano in modo simile all’epatite D, tra cui:

- Epatite A, B, C o E

- Epatopatia alcolica

- Epatite autoimmune

- Colecistite acuta (infiammazione della cistifellea)

- Ascesso epatico

- Sindrome di Budd-Chiari (una patologia in cui le vene epatiche, ovvero le vene che drenano il sangue dal fegato, sono ostruite o ristrette da un coagulo)

Linee guida per il trattamento

Epatite B

Epatite B acuta

Non esistono farmaci per il trattamento dell’epatite B acuta. Nell’eventualità di un episodio di epatite B acuta, i medici di solito raccomandano ai pazienti di riposare e il trattamento prevede un’alimentazione adeguata e la reintegrazione dei liquidi persi a causa di vomito e diarrea. Si raccomanda di evitare l’uso di farmaci non necessari.

Alcune persone affette da epatite B acuta necessitano di un ricovero in ospedale, ma la maggior parte delle persone può gestire questa condizione a casa.

Epatite B cronica

Secondo i dati raccolti dall’OMS nel 2021, il 12-25% delle persone con epatite B cronica ha necessitato di un trattamento.

Epatite cronica negli adulti

In caso di diagnosi di epatite B cronica, prima del trattamento il paziente deve ricevere informazioni sui seguenti aspetti:

- gli stadi dell’epatite B cronica e la prognosi a lungo termine;

- la pianificazione familiare;

- il monitoraggio della malattia;

- le modalità di trasmissione dell’HBV;

- i benefici del trattamento antivirale, tra cui la riduzione del rischio di trasmettere l’HDV e di sviluppare gravi malattie epatiche potenzialmente mortali;

- gli obiettivi del trattamento a breve e a lungo termine;

- le diverse opzioni di trattamento e i loro effetti indesiderati;

- le possibili cause di fallimento del trattamento, compresa la non aderenza alle prescrizioni mediche e le opzioni per il ritrattamento.

Prima di iniziare il trattamento, inoltre, i pazienti devono essere sottoposti a una nuova valutazione del rischio di esposizione all’HIV e, se necessario, devono ripetere il test.

I trattamenti antivirali vanno prescritti ai pazienti dai 30 anni in su che presentano un HBV DNA superiore a 2.000 UI/mL e livelli di ALT anomali in due test consecutivi effettuati a distanza di tre mesi:

- Ai pazienti di età inferiore ai 30 anni con HBV DNA superiore a 2.000 UI/mL e livelli di ALT anomali devono essere prescritti trattamenti antivirali se la biopsia epatica mostra evidenza di necroinfiammazione (infiammazione dovuta a morte cellulare) o fibrosi (tessuto cicatriziale), o se l’elastografia transitoria (che misura la fibrosi) riporta un punteggio superiore a 6 kPa.

- Ai pazienti con cirrosi epatica e HBV DNA rilevabile deve essere prescritto un trattamento antivirale indipendentemente dalla positività all’HBeAg e dai livelli di HBV DNA e ALT.

Opzioni di trattamento su prescrizione per adulti con epatite B cronica (HBeAg positivi o negativi) senza coinfezioni da epatite C, epatite D o HIV

- Peginterferone alfa-2a: solitamente viene somministrato in dosi da 2,5-5 milioni di unità per metro quadrato di superficie corporea mediante iniezione sottocutanea, tre volte alla settimana per 4-6 mesi.

I pazienti in cura con peginterferone alfa-2a devono ricevere informazioni sulle tecniche di autoiniezione. - Entecavir: per i pazienti che non hanno ricevuto in precedenza un trattamento con farmaci antivirali per l’epatite B cronica, la dose raccomandata è di 500 mcg una volta al giorno. Per i pazienti che assumono lamivudina e che presentano viremia (particelle virali nel sangue) o resistenza alla lamivudina, la dose raccomandata è di 1 mg una volta al giorno. In caso di insufficienza renale le dosi devono essere ridotte.

- Tenofovir disoproxil: solitamente viene prescritto in dosi da 245 mg una volta al giorno. La durata ottimale del trattamento non è ancora nota.

Le pazienti in stato di gravidanza e allattamento o i pazienti con coinfezioni da epatite C, epatite D o HIV possono necessitare di dosi/trattamenti alternativi. Ai pazienti con cirrosi epatica compensata e scompensata possono essere prescritti trattamenti in sequenze alternative a quelle descritte sopra.

Epatite D

L’epatite D è difficile da trattare e attualmente non esiste una cura.

In genere il trattamento raccomandato per l’infezione da virus dell’epatite D è a base di peginterferone alfa-2a:

- Sono necessarie almeno 48 settimane di terapia, indipendentemente dalla risposta del paziente.

- L’infezione da HDV tende ad avere un basso tasso di risposta al trattamento; tuttavia, il trattamento è associato a una minore probabilità di progressione della malattia.

Prevenzione

Prevenzione primaria

- Per prevenire l’infezione da HBV sono disponibili su larga scala vaccini efficaci e sicuri.

A livello globale, sono stati raggiunti ottimi risultati di prevenzione grazie all’immunizzazione con tre dosi di vaccino contro l’epatite B somministrato durante l’infanzia, con una copertura che è passata dall’1% del 1990 all’85% del 2019. I programmi di vaccinazione contro l’epatite B, inoltre, hanno impedito 210 milioni di nuove infezioni da HBV in tutto il mondo. - Lo screening del sangue utilizzato per trasfusioni e prodotti ematici può prevenire la trasmissione dell’HBV e dell’HDV.

- Le normali misure di sicurezza e di igiene adottate in ambito sanitario e comunitario possono prevenire la trasmissione di tutti i tipi di epatite virale.

- Le pratiche iniettive sicure possono proteggere dalla trasmissione di HBV e HDV.

- Adottare pratiche sessuali più sicure, ad esempio minimizzando il numero di partner e usando il preservativo, è un modo efficace per proteggersi dal contagio da HBV.

- Le pratiche di riduzione del danno possono prevenire la trasmissione di HBV e HDV tra i consumatori di droghe per via iniettiva.

- Le misure di sicurezza sul lavoro possono aiutare a prevenire la trasmissione agli operatori sanitari che operano in contesti ad alto rischio.

Prevenzione secondaria e terziaria

La diagnosi precoce offre le migliori prospettive per un intervento medico efficace. Inoltre, consente alle persone infette di adottare misure per prevenire la trasmissione della malattia ad altri, ad esempio tramite il ricorso alla consulenza medica e ai servizi di prevenzione.

Esistono agenti antivirali contro l’HBV che possono aiutare a prevenire la progressione della malattia e il decesso. Si stima che il 20-30% delle persone con infezione da HBV potrebbe ottenere benefici dal trattamento; tuttavia, in alcuni paesi, i farmaci contro l’HBV non sono ampiamente disponibili o accessibili alle persone affette da epatite B.